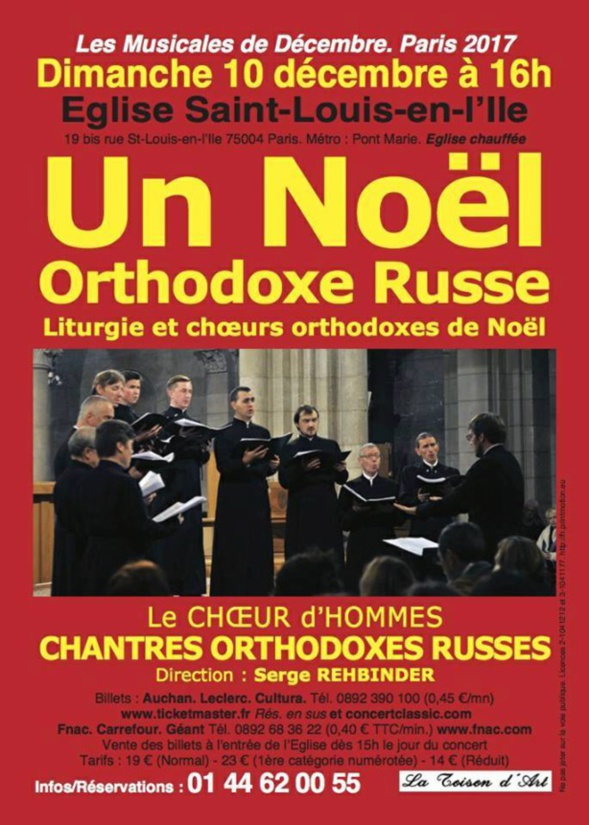

L’Ensemble vocal masculin « Chantres Orthodoxes Russes » sous la direction de Serge Rehbinder

Parlons D'orthodoxie

Dimanche 10 décembre 2017 Eglise Saint Louis en l'Ile à 16h00

Oeuvres de Kastalsky, Troubatchev, Bortniansky...

Placé sous la direction de Serge Rehbinder, maître de chapelle en l'église orthodoxe russe de Saint Séraphim de Sarov à Paris, l'ensemble vocal " Chantres Orthodoxes Russes " est composé de chanteurs professionnels et amateurs qui ont fait leur classe dans de grands chœurs en Russie et en France.

Parmi ces chœurs, on peut citer ceux de la laure de la Trinité Saint-Serge près de Moscou dirigé par feu l'archimandrite Matthieu Mormyl, de la cathédrale russe Saint Alexandre Nevsky à Paris ou le chœur de l'Institut Saint-Serge à Paris.

Les premières polyphonies religieuses, inspirées par le chant populaire russe, voient le jour au XVIIe siècle, à la suite de l'ouverture à l'Occident et de la découverte du chant liturgique polonais. Un siècle plus tard, les chantres russes adaptent le principe du choral luthérien à de vastes compositions à 8, 12, voire 48 voix

Oeuvres de Kastalsky, Troubatchev, Bortniansky...

Placé sous la direction de Serge Rehbinder, maître de chapelle en l'église orthodoxe russe de Saint Séraphim de Sarov à Paris, l'ensemble vocal " Chantres Orthodoxes Russes " est composé de chanteurs professionnels et amateurs qui ont fait leur classe dans de grands chœurs en Russie et en France.

Parmi ces chœurs, on peut citer ceux de la laure de la Trinité Saint-Serge près de Moscou dirigé par feu l'archimandrite Matthieu Mormyl, de la cathédrale russe Saint Alexandre Nevsky à Paris ou le chœur de l'Institut Saint-Serge à Paris.

Les premières polyphonies religieuses, inspirées par le chant populaire russe, voient le jour au XVIIe siècle, à la suite de l'ouverture à l'Occident et de la découverte du chant liturgique polonais. Un siècle plus tard, les chantres russes adaptent le principe du choral luthérien à de vastes compositions à 8, 12, voire 48 voix

Avec le réveil culturel de la Russie au XIXe siècle et l'éclosion du mouvement slavophile, l'école synodale de Moscou renoue avec des motifs anciens et des harmonisations sobres et propices à la prière et à la méditation.