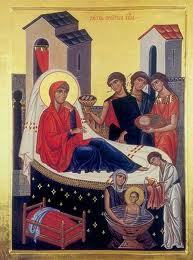

Nativité de la Très Sainte Vierge Marie

Vladimir GOLOVANOW

Au cours des vêpres célébrées le soir de la veille du 8 septembre, nous lisons plusieurs leçons tirées de l’Ancien Testament. C’est tout d’abord le récit de la nuit passée par Jacob à Luz (Gn 28, 10-17). Tandis que Jacob dormait, la tête appuyée sur une pierre, il eut un songe : il vit une échelle dressée entre le ciel et la terre, et les anges montant et descendant le long de cette échelle ; et Dieu lui-même apparut et promit à la descendance de Jacob sa bénédiction et son soutien. Jacob, à son réveil, consacra avec de l’huile la pierre sur laquelle il avait dormi et appela ce lieu Beth-el, c’est-à-dire " maison de Dieu ".

À la liturgie du même jour, nous lisons, ajoutés l’un à l’autre (Lc 10, 38-42 – 11, 27-28), deux passages de l’évangile que l’Église répétera à toutes les fêtes de Marie et auxquels cette répétition même donne la valeur d’une déclaration particulièrement importante. Jésus loue Marie de Béthanie, assise à ses pieds et écoutant ses paroles, d’avoir choisi " la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée ", car " une seule chose est utile ". Ce n’est pas que le Seigneur ait blâmé Marthe, si préoccupée de le servir, mais " s’inquiète et s’agite pour beaucoup de choses ". L’Église applique à la vie contemplative, en tant que distincte de (nous ne disons pas : opposée à) la vie active, cette approbation donnée à Marie de Béthanie par Jésus. L’Église applique aussi cette approbation à Marie, mère du Seigneur, considérée comme le modèle de toute vie contemplative, car nous lisons dans d’autres endroits de l’évangile selon Luc : " Marie … conservait avec soin, tous ces souvenirs et les méditait en son cœur… Et sa mère gardait fidèlement tous ces souvenirs en son cœur " (Lc 2, 19, 51). N’oublions pas d’ailleurs que la Vierge Marie s’était auparavant consacrée, comme Marthe, et plus que Marthe, au service pratique de Jésus, puisqu’elle avait nourri et élevé le Sauveur. Dans la deuxième partie de l’évangile de ce jour, nous lisons qu’une femme " éleva la voix " et dit à Jésus : " Heureuses les entrailles qui t’ont porté et les mamelles que tu as allaitées ". Jésus répondit : " Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent ". Cette phrase ne doit pas être interprétée comme une répudiation de la louange de Marie par la femme ou comme une sous-estimation de la sainteté de Marie. Mais elle met exactement les choses au point ; elle montre en quoi consiste le mérite de Marie. Que Marie ait été la mère du Christ, c’est là un don gratuit, c’est un privilège qu’elle a accepté, mais à l’origine duquel sa volonté personnelle n’a pas eu de part. Au contraire, c’est par son propre effort qu’elle a entendu et gardé la parole de Dieu. En cela consiste la vraie grandeur de Marie. Oui, bienheureuse est Marie, mais non principalement parce qu’elle a porté et allaité Jésus ; elle est surtout bienheureuse parce qu’elle a été, à un degré unique, obéissante et fidèle. Marie est la mère du Seigneur ; elle est la protectrice des hommes: mais, d’abord et avant tout cela, elle est celle qui a écouté et gardé la Parole. Ici est le fondement " évangélique " de notre piété envers Marie. Un court verset, chanté après l’épître, exprime bien ces choses : " Alléluia ! Écoute, ô ma fille et vois, et incline ton oreille " (Ps 45, 10).

L’épître de ce jour (Ph 2, 4-11) ne mentionne pas Marie. Paul y parle de l’Incarnation : Jésus qui, " de condition divine… s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave et devenant semblable aux hommes… ". Mais il est évident que ce texte a les rapports les plus étroits avec Marie et a été aujourd’hui choisi à cause d’elle. Car c’est par Marie qu’est devenue possible cette descente du Christ en notre chair. Nous revenons donc en quelque sorte à l’exclamation de la femme : " Heureuses les entrailles qui t’ont porté… ". Et par suite l’évangile que nous avons lu est comme une réponse et un complément à l’épître : " Heureux… ceux qui écoutent la parole… ".

Un des tropaires de ce jour établit un lien entre la conception du Christ-lumière, si chère à la piété byzantine, et la bienheureuse Vierge Marie : " Ta naissance, ô vierge mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier, car de toi est sorti, rayonnant, le soleil de justice, Christ, notre Dieu ".

La fête de la nativité de Marie est en quelque sorte prolongée le lendemain (9 septembre) par la fête de Saint Joachim et Sainte Anne dont une tradition incertaine a fait les parents de la Vierge [5].

PÈRE LEV GILLET

NOTES

[1] Nous ignorons absolument la date historique de la naissance de Marie. La fête du 8 septembre semble avoir pris naissance au VIe siècle en Syrie ou en Palestine. Rome l’adopta au VIIe siècle. Elle s’était déjà introduite à Constantinople ; nous avons au sujet de la Nativité une hymne de Romanos le mélode et plusieurs sermons de Saint André de Crète. Les Coptes d’Égypte et d’Abyssinie célèbrent la Nativité de Marie le 1er mai.

NB de VG: le 8 septembre du calendrier julien (ancien calendrier) correspond au 21 du nouveau calendrier.

[2] On sait que l’Église orthodoxes, comme l’Église romaine, rejette l’hypothèse selon laquelle Marie, après la naissance de Jésus, aurait eu de Joseph plusieurs enfants. Cette théorie, soutenue au IVe siècle par Helvidius, fut combattue par Saint Ambroise, Saint Jérôme et Saint Augustin.

[3] Ce rapprochement est tout à fait indépendant des doctrines " sophiologiques " qu’ont soutenues certains philosophes et théologiens russes (Soloviev, Boulgakov, etc,).

[4] Nous n’ignorons pas que certains critiques modernes attribuent le Magnificat à Élisabeth, non à Marie. Cette attribution ne nous semble aucunement prouvée. Que les paroles du Magnificat aient été littéralement prononcées par Marie est une autre question : il suffit que ce cantique exprime d’une manière fidèle les sentiments de Marie.

[5] Les évangélistes canoniques ne disent rien du père et de la mère de Marie. Les légendes relatives à Joachim et Anne ont leur origine dans les évangiles apocryphes, notamment l’évangile dit de Jacques, que l’Église a rejetés et qui sont à bon droit suspects. Il n’est pas cependant exclu que certains détails authentiques, non mentionnés par les évangiles canoniques, aient trouvé place dans les apocryphes. La légende selon laquelle Anne aurait enfanté Marie à un âge avancé semble avoir été influencée par le récit biblique sur Anne, mère de Samuel. Rien n’indique qu’il faille identifier la mère de Marie avec Anne qui prophétisa dans le Temple au sujet de Jésus (Lc 2, 36-38), Mais il est certain que la mémoire des parents de Marie, sous le nom de Joachim et d’Anne, était honorée à Jérusalem dès le IVe siècle. Quoiqu’il en soit historiquement de ces noms et des détails biographiques, l’honneur rendu au père et à la mère de la très sainte Vierge est assurément légitime.

Extrait du livre L'An de grâce du Seigneur,

signé « Un moine de l'Église d'Orient »,

Éditions AN-NOUR (Liban) ;

Éditions du Cerf, 1988

Source